Auf den Spuren des Porzellans

Wie das Porzellan von China nach Europa und ins heutige Schloss Charlottenburg kam.

Außerhalb von China ist die Stadt kaum bekannt. Dabei spielt sie eine essenzielle Rolle in der Kulturgeschichte des Landes: Seit mehreren Jahrhunderten ist sie die Porzellan-Hauptstadt. Es geht um Jingdezhen, eine für chinesische Verhältnisse kleine Millionenstadt, die im östlichen Teil des Landes liegt.

Jingdezhen ist der Ort, an dem das klassische blau-weiße Porzellan erfunden wurde, von dem es in fast jedem Haushalt Stücke zu finden gibt. Dort wurden Unmengen an Porzellan hergestellt und in die ganze Welt verteilt – bis ins heutige Schloss Charlottenburg. Aber wie ist es hier gelandet?

Schon während der Ming-Dynastie (14. – 17. Jh.) wurde die Stadt zu einem großen industriellen Komplex. Warum? Die Voraussetzungen waren perfekt. Die Umgebung war reich an Rohstoffen, die für die Porzellanproduktion notwendig sind, und in den Bergen rund um die Stadt gab es zahlreiche Wälder, die Brennstoff für die Vielzahl der Öfen liefern konnten. Nicht zuletzt war auch die Lage in der Nähe eines Flusses ein großer Vorteil. Im Tal des Chang-Flusses, zwischen den Bergen, sind ganze Siedlungen um die Keramiköfen herum entstanden, in denen schmale Gassen die Öfen mit dem Fluss verbunden haben. So war es möglich, die wertvollen Waren zu verschiffen/sicher zu transportieren – in andere Teile Chinas und darüber hinaus.

In Jingdezhen standen hunderte Brennöfen. Seit der späten Ming-Dynastie werden sie unterschieden in guan yao und min yao. Guan yao oder government kilns sind die Öfen, die zur Produktion von Porzellanen für das Kaiserhaus genutzt wurden. In min yao, auch peoples kilns genannt, wurden Porzellane sowohl für den Binnenmarkt als auch für den Exporthandel nach Südost-Asian, Japan und Europa hergestellt. Egal in welchen Brennstätten – in die Produktion eines Stücks konnten sehr viele Arbeiter*innen involviert gewesen sein. Es gab für alle Arbeitsschritte Spezialist*innen: eine Person für den Betrieb des Brennofens, eine für die Herstellung der Paste für den Porzellankörper, die aus Kaolin, Quarz sowie Feldspat gemischt wird, eine für die Bemalung, die Glasur und so weiter. Ein fertiggestelltes Porzellan kann so durch die Hände von bis zu 70 Personen gegangen sein.

Umso faszinierender ist die Anzahl an Stücken, die produziert und verkauft wurden. Allein nach Europa wurden laut Zahlen im Dagh Register, einer Art Chronik, in der täglich verzeichnet wurde, was sich in Batavia ereignet, [l1] zwischen 1602 und 1657 nahezu drei Millionen Stücke chinesischen Porzellans verschifft.

Aber wie genau kam das Porzellan nach Europa? Auf welchem Weg und durch wen?

Um den Export von Porzellan aus China nach Europa in großem Ausmaß zu ermöglichen, wurden Handelskompanien gegründet.

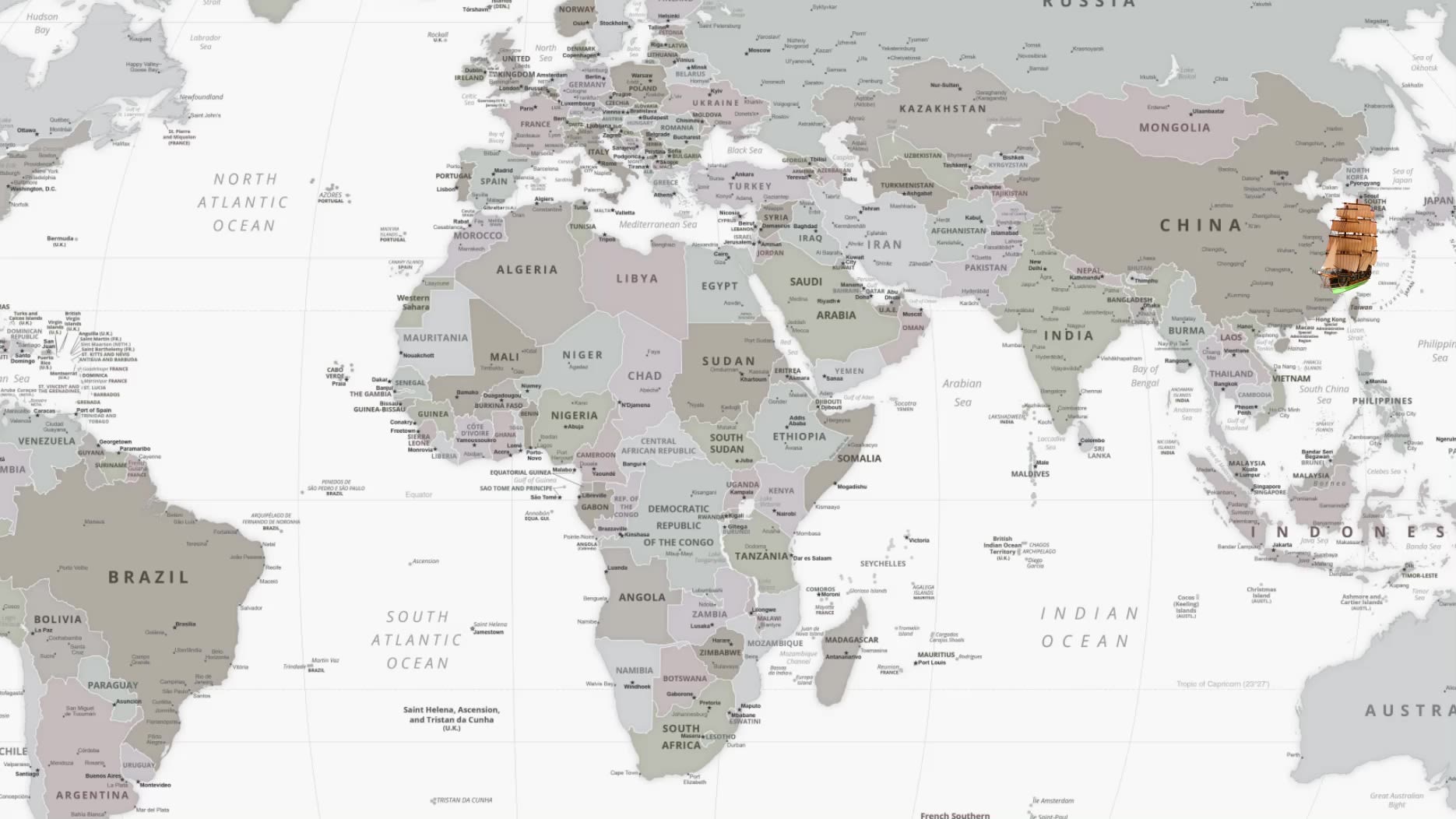

Den Beginn machte Portugal. Aufgrund von Fehlverhalten gegenüber China hat der Kaiser allerdings recht bald ein Verbot ausgesprochen, das das Betreten des Landes untersagt hat. So konnte lediglich ein illegaler Handel stattfinden. Später erhielten die portugiesischen Händler die Erlaubnis, eine Niederlassung auf einer Insel zu gründen, was den Erwerb größerer Mengen von Porzellan ermöglichte. Das war allerdings nichts im Vergleich dazu, was die Niederlande später schaffen sollten. Durch sie und ihre gegründete Handelskompanie konnte der Chinahandel sich erst richtig entfalten. Während der Seeweg nach Asien über das Kap der Guten Hoffnung eine portugiesische Entdeckung war, konnten die gut ausgestatteten und bewaffneten niederländischen Kräfte den Handel dominieren: Die Niederländische Ostindien-Kompanie hat Portugal 1605 erfolgreich als wichtigste Macht abgelöst und ihr Kolonial- und Handelsnetz in Asien ausgebaut.

Dennoch hat der portugiesische Handel Spuren in der Porzellangeschichte hinterlassen: Exportporzellane des späten 16. und beginnenden 17. Jh. sind bis heute als Kraak-Porzellane bekannt. Woher die Bezeichnung jedoch kommt, ist nicht ganz eindeutig. Einige Forscher*innen behaupten, dass das portugiesische Wort carraca zugrunde liegt, was so viel bedeutet wie Schiff. Andere sind der Meinung, dass das niederländische Wort kraken, ein Wort für zerbrechlich, der Ursprung ist. „Kraken“ nannten die Niederländer*innen aber auch ein spezifisches portugiesisches Handelsschiff, das „Carrack“ hieß. Und bestimmt gibt es auch noch andere Erklärungen – Fakt ist, dass die Bezeichnung Kraak-Porzellan nach wie vor geläufig ist.

Die Niederländische Ostindien-Kompanie

Die Niederländische Ostindien-Kompanie oder Vereenigde Oostindische Compagnie, kurz VOC, war eine von mehreren Gesellschaften, die sich in europäischen Nationen organisiert haben, um Handel mit Indien sowie Süd- und Ostasien zu betreiben. Die VOC wurde 1602 gegründet. Sie war ein Zusammenschluss von sechs niederländischen Kaufmannskompanien und somit eines der größten Handelsunternehmen zu der Zeit.

Die am 20. März 1602 unterzeichnete Charta, die die Gründung besiegelte, gewährte der Kompanie über einen Zeitraum von 21 Jahren das Handelsmonopol östlich des Kaps der Guten Hoffnung und westlich der Magellanstraße. Das weitläufige Gebiet ist in der Karte grau markiert.

Struktur der Kompanie

Aus den ursprünglich sechs Vorgesellschaften wurden sechs Kammern: Amsterdam, Zeeland, Rotterdam, Delft, Hoorn und Enkhuizen. Zeeland ist übrigens eine Provinz in den südwestlichen Niederlanden und besteht aus mehreren kleinen Inseln, Halbinseln und einem Stück Festland an der Grenze zu Belgien. Dort liegt auch Middelburg, neben Amsterdam einer der Hauptsitze.

Durchschnittlich sind 25 Schiffe pro Jahr nach Asien gefahren. Sie verließen Europa mindestens zwei Mal jährlich: die sogenannte Weihnachtsflotte zwischen Dezember und Januar und die Osterflotte zu Beginn des Frühlings. Der Rückweg fand meist mit mehreren Zwischenstopps statt.

Ab den 1630er Jahren wurde der Handel nach Europa organisiert und die Kompanie konnte unmittelbar mit dem chinesischen Reich handeln. Die Waren wurden durch China auf traditionell chinesischen Segelschiffen, sogenannten Handelsdschunken, ausgeschifft und auf Fort Zeelandia entladen. Fort Zeelandia ist eine Festung, die die VOC an der Südküste der Insel Formosa, dem heutigen Taiwan, 1624 errichtet hat. Dieser Ort diente als Verwaltungsort und als Handelsstützpunkt, von dem aus Batavia gut zu erreichen war.

Batavia, die heutige indonesische Hauptstadt Jakarta auf der Insel Java, nahm eine herausragende Rolle in der Handelsschifffahrt außerhalb der Niederlande ein. Als zentrales Handels- und Verwaltungszentrum der VOC in Asien spielte dieser Ort eine entscheidende Rolle. Die Waren, die von den chinesischen Handelsdschunken gebracht wurden, wurden dort auf niederländische Schiffe verladen und anschließend nach Europa, hauptsächlich nach Amsterdam, weiterbefördert.

Die Route führte über das Kap der Guten Hoffnung, nahe der südlichsten Spitze Afrikas. Dort wurde 1652 ein Zwischenhafen eingerichtet, der es den Schiffen möglich machte, sich zu versorgen. Die gesamte Reise von Batavia bis zurück in die Niederlande dauerte je nach Wetter und Zustand des Schiffes mindestens fünf Monate.

Übrigens: Der Handel von Luxusartikeln wie Porzellan machte nur einen kleinen Teil des Angebots der VOC aus. Zu den wichtigsten Produkten gehörten hingegen Metallwaren, Gewürze, wie Pfeffer und Zimt, sowie Tee und später auch Kaffee.

Verkauf in den Niederlanden und Europa

Die meisten Geschäfte, die mit importierten Waren aus Ostasien handelten, befanden sich in Amsterdam. Vor allem dort, wo die Amsterdamer VOC-Kammer saß. Für den Erwerb der Waren gab es verschiedene Möglichkeiten: Zum einen konnten interessierte Käufer*innen die Stücke, nachdem die Schiffe angelegt hatten und entladen waren, im Lagerhaus der VOC besichtigen, bevor sie auf Auktionen verkauft wurden. Die Termine der Versteigerungen sowie Anzahl und Preise, zu denen die Waren verkauft werden sollten, legten die „Lords Seventeen“ fest. Sie waren das leitende Gremium der Kompanie, das aus Delegierten der sechs Kammern bestand. Waren diese Entscheidungen getroffen, wurden die Informationen an die Handelszentren in Europa weitergeleitet und über Kataloge und Zeitungen verbreitet. Zum anderen bestand auch die Option, direkt von Besatzungsmitgliedern zu kaufen. Einige von ihnen handelten nämlich privat mit Porzellan. Die Hohenzollern, zu denen auch der brandenburgische Kurfürst Friedrich III., später preußischer König Friedrich I. gehörte, erwarben ihr Porzellan beispielsweise oft über deutsche Mittelsmänner, die für die VOC in Batavia tätig waren.

Blüte und Zerfall des Porzellanhandels

Bevor der Handel zwischen China und den Niederlanden 1657 durch bürgerkriegsähnliche Unruhen zum Erliegen kam, gab es bereits Zeiten, in denen die Porzellanproduktion in Jingdezhen in einer Krise steckten. So beispielsweise im Jahr 1620 als der Kaiser Wanli starb. Er war der am längsten amtierende Kaiser in der Ming-Dynastie und seine Herrschaft war von wirtschaftlichem Aufschwung und einer kulturellen Blütezeit gekennzeichnet.

Eine nächste krisenhafte Zeit begann 1644. Dieses Jahr markiert das Ende der Ming- und gleichzeitig den Anfang der Qing-Zeit – eine Periode des Übergangs, die durch militärische Unruhen begleitet wurde. In diesem Zuge gingen auch die Produktion sowie der Verkauf des Porzellans zurück, was nicht zuletzt daran lag, dass viele Porzellanhersteller*innen dem Krieg zum Opfer fielen.

Trotz allem war die Keramikindustrie in Jingdezhen extrem widerstandsfähig. Zurückzuführen ist dieser Fakt auf die fluide Wirtschaft der späten Ming-Zeit, die gute Organisation der Arbeit in der Stadt, die Koordination des Vertriebs innerhalb und außerhalb Chinas sowie auf die gute Zusammenarbeit verschiedenster Akteur*innen. Hinzu kommt das scheinbar nicht enden wollende Interesse an Porzellan durch europäische Kundschaft – das wiederum war jedoch nicht ausschließlich von Vorteil. Der Wunsch nach verschiedensten Formen und das Ausmaß der Bestellungen verkomplizierte die Arbeit der Keramikindustrie zum Teil sehr.

Dies war auf eine Entscheidung von Kaiser Shunzhi, dem ersten Kaiser der Qing-Dynastie, zurückzuführen. Er wollte verhindern, dass der Überseehandel den südlichen Teil des Landes begünstigte und dadurch eine mögliche militärische Stärkung ermöglichte. Als logische Konsequenz verbot er jeglichen Seehandel. Aufgehoben wurde dieses Verbot erst 1684 durch seinen Nachfolger Kangxi. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Export wieder aufgenommen. In der mittleren Kangxi-Periode erreichte die Produktion von Porzellan für den in- und ausländischen Markt Rekordzahlen. Europa wurde nahezu überschwemmt von Porzellan, da nun nicht nur die Niederlande aktiv waren, sondern auch andere europäische Länder wie Frankreich, Spanien und England am Handel teilnahmen. Dadurch konnten auch die Sammlungen an deutschen Höfen enorm wachsen, was wiederum zur Folge hatte, dass vermehrt Prunkräume geschaffen wurden, in denen die Stücke präsentiert werden konnten.

1675 wurde die Porzellanhauptstadt Jingdezhen schließlich zerstört. Während des Wiederaufbaus erwarben die Niederlande Porzellane aus Japan. Diese Situation stellte die japanischen Werkstätten vor Herausforderungen, da sie nun nicht nur ihre eigene Produktion aufrechterhalten mussten, sondern auch Kopien der in Europa begehrten chinesischen Kraak-Porzellane in Blau-Weiß herstellen sollten. Die künstliche Insel Deshima vor der Küste von Nagasaki diente für diesen Zweck als zentraler Handelsstützpunkt. Dies ermöglichte den Niederlanden, Handel zu treiben, ohne weiter in das Land vorzudringen, was von Seiten Japans auch nicht vorgesehen war.

Kaiser Wanli (1563–1620)

Kaiser Wanli (1563–1620)

Kaisers Shunzhi (1643–1661)

Kaisers Shunzhi (1643–1661)

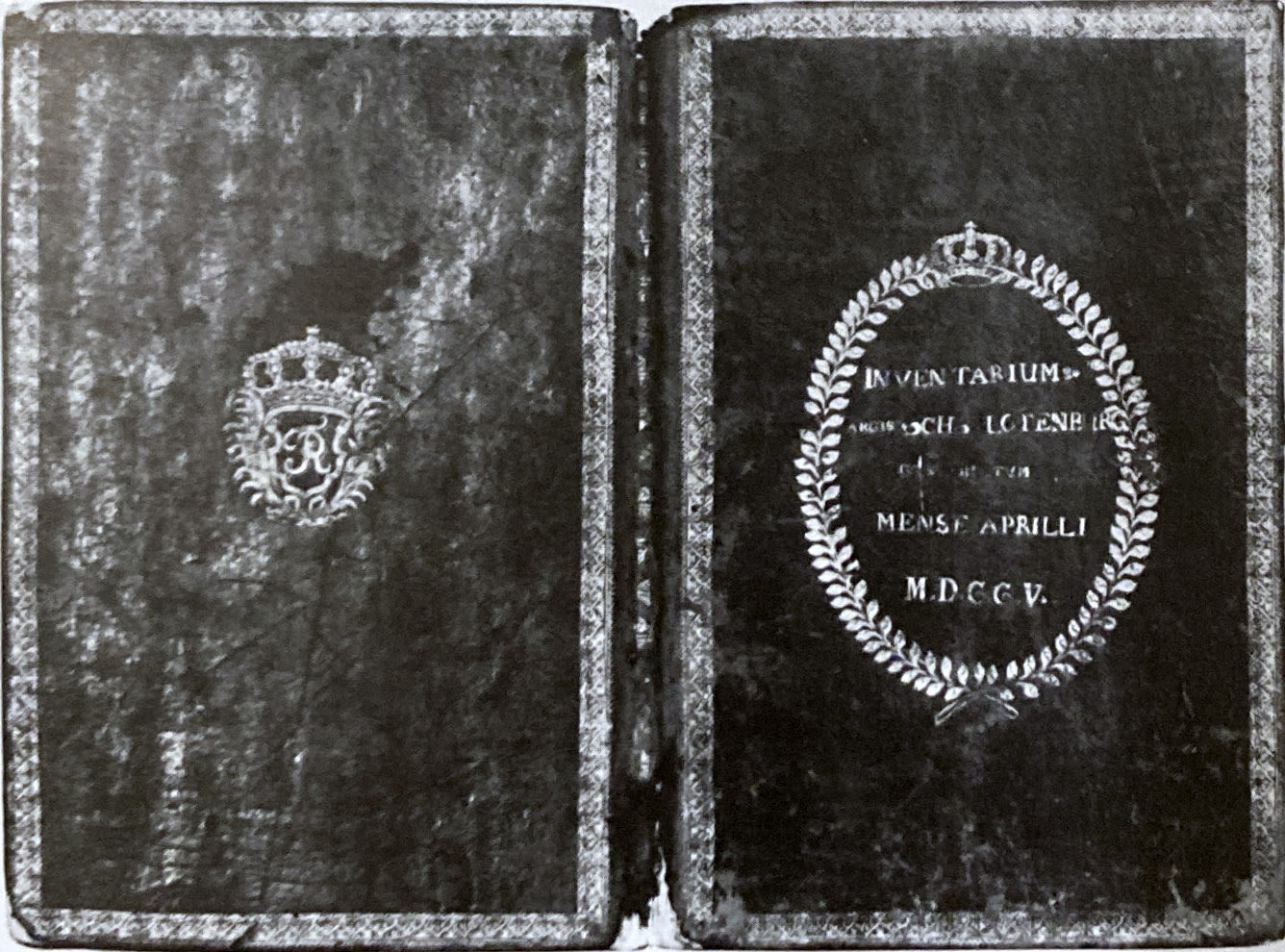

Sophie Charlottes Sammelleidenschaft in Lietzenburg

Porzellane spielten schon lange vor dem großen Kabinett eine Rolle in den Räumen des Schlosses. Sophie Charlotte scheint eine große Vorliebe für sie gehabt zu haben. Sie hat sich ein eigenes kleines Porzellankabinett eingerichtet, das es heute jedoch so nicht mehr gibt. Im Jahr 1705 wurde ein Inventar angelegt, das bis heute erhalten ist. Es ist einer der frühesten Versuche in Deutschland, eine Porzellansammlung systematisch zu erfassen. Daraus geht hervor, dass allein in diesem Raum 418 Porzellane und 81 Fayencen* standen. Zusätzlich waren auch die anderen Räume mit einer großen Anzahl von Gefäßen und Figuren geschmückt – vor allem um die Türen herum und auf den Simsen der Kamine. Laut Inventar besaß sie große Mengen blau-weißes Porzellan verschiedener Herkunft, das jedoch einheitlich als „indianisch“ bezeichnet wird. Diese Bezeichnung steht im zeitlichen Kontext für außereuropäisch. Werke und Motive aus China beispielsweise erhalten in zeitgenössischen Quellen den Vermerk ostindisch. Vermutlich handelt es sich tatsächlich um Exportware aus der Ming-Dynastie sowie der Übergangszeit zur Qing-Dynastie. Andere sind deutlich der Kangxi-Periode zuzuordnen.

Inventarbuch aus dem Jahr 1705

Inventarbuch aus dem Jahr 1705

* Fayence ist die Bezeichnung für einen Teilbereich von Keramik. Fayencen sind Güter aus porösem Scherben, die mit einer weißen oder farbigen Zinnglasur überzogen und anschließend, meist blau oder mehrfarbig, dekoriert werden.

Unter all den Stücken befanden sich allerdings kaum repräsentative Stücke, was dafür spricht, dass die Kurfürstin sich mehr für die Vielfalt der Stücke interessierte als für ihre prunkvolle Wirkung. Das passt auch zum Charakter des Schlosses Lietzenburg, das vorrangig ein sogenanntes Lustschloss war. Es war für den Privatgebrauch bestimmt, wodurch Repräsentation und Staatspflichten nicht im Vordergrund standen. Im später erweiterten und umbenannten Schloss Charlottenburg hatte sich das geändert.

Schloss Lietzenburg, Ansicht von der Hofseite

Schloss Lietzenburg, Ansicht von der Hofseite

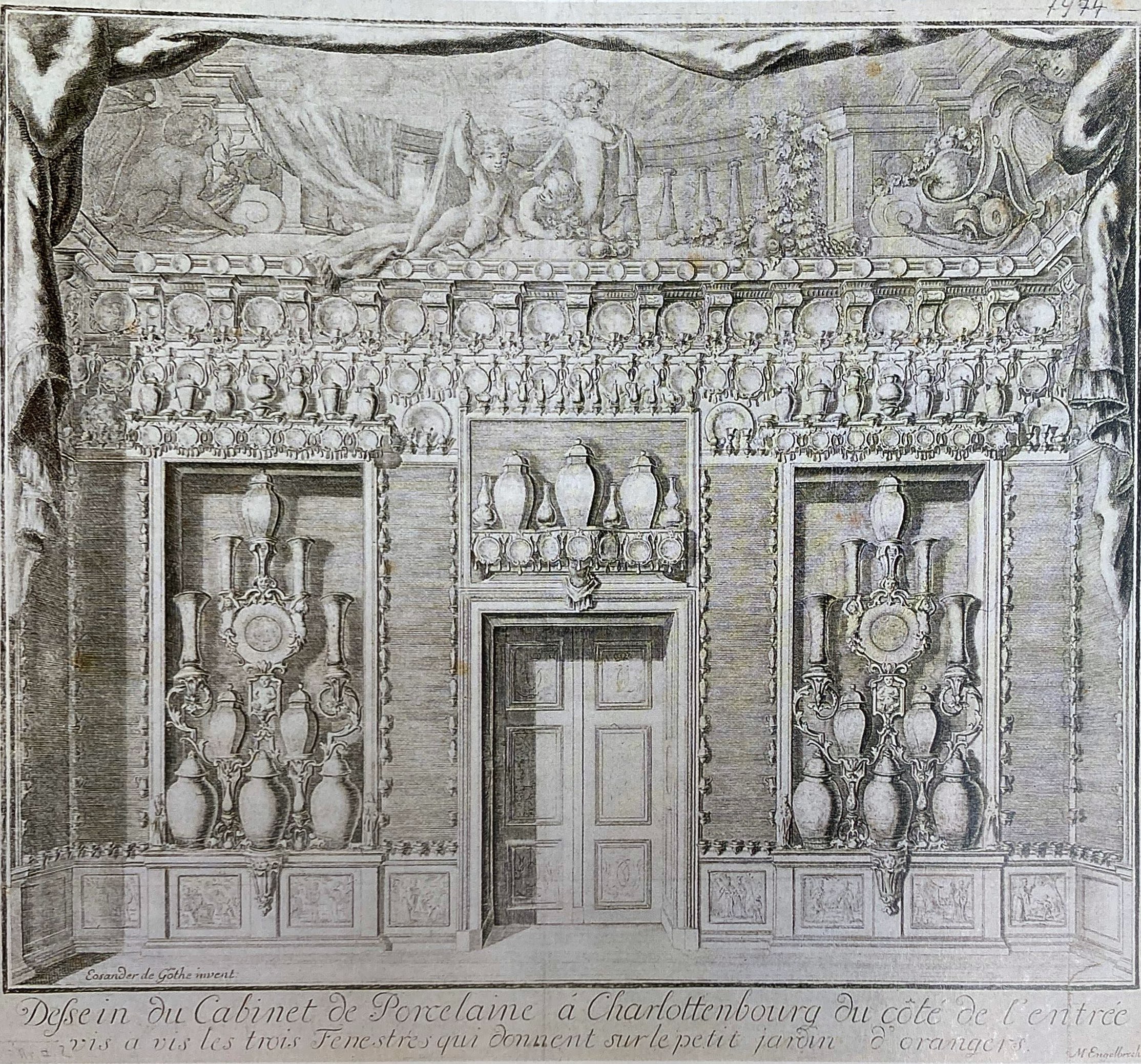

Das Arrangement nahm Sophie Charlotte im kleinen Porzellankabinett selbst vor. Es war für sie wie eine Art Hobby, bei dem sie sich erholte und die Zeit vertrieb. Die Gestaltung war dort völlig anders als die des großen Kabinetts, das bedauerlicherweise erst nach ihrem Tod fertiggestellt wurde. Der vom Architekten Johann Friedrich Eosander von Göthe im Jahre 1701 entworfene Raum erlaubte kein eigenes aktives Gestalten.

Entwurf für die Ostwand des Porzellankabinetts, Radierung von Martin Engelbrecht nach Johann Friedrich Eosander

Entwurf für die Ostwand des Porzellankabinetts, Radierung von Martin Engelbrecht nach Johann Friedrich Eosander

Stattdessen waren alle Stücke systematisch in den Raum eingefügt und hatten einen festen Platz. Zum Teil waren sie sogar buchstäblich in die Wand integriert. Die Architektur des Raumes folgte sogar der Inszenierung der Porzellane. All das sind Anzeichen für den Wandel des Gedankens hinter einem solchen Kabinett: Während Sophie Charlotte die Porzellane nach ihrem persönlichen Geschmack für ihren privaten Genuss auswählte und arrangierte, entspricht das große Porzellankabinett vielmehr der Prunksucht ihres Mannes Friedrich I. Kurz vor seinem Tod 1713 besaß er innerhalb des Deutschen Reiches den wohl umfangreichsten Bestand chinesischer und japanischer Porzellane.

Das große Porzellankabinett im Wandel

Das große Porzellankabinett wurde 1706 eingeweiht, ein Jahr nach dem Tod Sophie Charlottes, der zu Ehren das Schloss Lietzenburg sowie das dazugehörige Dorf in Charlottenburg umbenannt wurde. Heute ist der pompöse Raum im Schloss Charlottenburg noch fast genauso zu sehen wie vor über 300 Jahren. Einer der wenigen Unterschiede: Im Originalzustand befanden sich ausschließlich blau-weiße Porzellan in dem Raum, wohingegen heute auch einige polychrome, also mehrfarbige Stücke zu sehen sind.

Aber warum? Das ist recht einfach zu beantworten: Es gab zahlreiche Veränderungen, Wechsel von einzelnen Objekten und Wiederherstellungen des gesamten Raumes.

Eine Erklärung für diesen Umstand ist, dass Porzellane auch als Tauschmittel bzw. Zahlungsmittel verwendet wurden. Einen Tausch von größerem Ausmaß gab es beispielsweise zwischen König Friedrich I. und August dem Starken: 1717 erhielt der preußische König 600 berittene Soldaten für 151 Porzellane aus Oranienburg sowie Charlottenburg.

Eine andere Erklärung sind Plünderungen sowie Zerstörungen durch Krieg. So wurde das Schloss Charlottenburg im Siebenjährigen Krieg, um genau zu sein im Oktober 1760, durch österreichische und russische Truppen geplündert, wodurch ein großer Teil des Porzellankabinetts einfach verloren gegangen ist. Aufgefüllt wurde es mit Beständen aus anderen Berliner Schlössern sowie mit etwa 800 Vasen und Teller im chinesischen Stil, die von KPM hergestellt wurden, der Königlichen Porzellanmanufaktur in Berlin. Durch dieses regelrechte Zusammenwürfeln verschiedenster Stücke sah das Porzellankabinett bis ins erste Drittel des 20. Jh. ziemlich uneinheitlich und bunt aus, was der ursprünglichen Idee nicht entsprach.

Weiter ging es im Zuge des Zweiten Weltkrieges. Die Rote Armee transportierte das Porzellan als Kriegsbeute nach St. Petersburg. Das prunkvolle Porzellankabinett blieb als leerer Raum zurück. Das heißt, es musste wieder aufgefüllt werden. Besonders interessant ist ein umfangreicher Ankauf im Rahmen einer Versteigerung des bekannten Auktionshauses Christie’s. Dort wurden 1984 knapp 300 Stücke erworben, die von einem 1650 gesunkenen Handelsschiff kamen, das seinen Weg nach Amsterdam nicht bestreiten konnte, sondern im Südchinesischen Meer unterging. Durch diesen Kauf war es möglich, die originale Idee eines Kabinetts, in dem sich vor allem blau-weiße Porzellane befinden, wieder herzustellen, sich dieser zumindest anzunähern.

Berlin, Schloss Charlottenburg, Porzellankabinett, R. 95 | Zustand vor 1945 | Aufnahme entstanden: 1890 - 1943 | Zelluloid-Kleinbild; Diapositiv/SW

Berlin, Schloss Charlottenburg, Porzellankabinett, R. 95 | Zustand vor 1945 | Aufnahme entstanden: 1890 - 1943 | Zelluloid-Kleinbild; Diapositiv/SW

Berlin, Schloss Charlottenburg, Porzellankabinett, R. 95 | Einblick nach der Zerstörung 1945 | Aufnahmen entstanden: 1945-1967 | Glas- / Gelatinetrockenplatte; Negativ / SW

Berlin, Schloss Charlottenburg, Porzellankabinett, R. 95 | Einblick nach der Zerstörung 1945 | Aufnahmen entstanden: 1945-1967 | Glas- / Gelatinetrockenplatte; Negativ / SW

Das Charlottenburger Porzellankabinett ist eines von vielen künstlerischen Zeugnissen der Beziehungen zwischen China und Europa. Die Reise des Porzellans von Jingdezhen nach Europa und schließlich in die Sammlungen europäischer Herrscherhäuser verweist nicht nur auf die Handelsnetze und kulturellen Verbindungen. Sie offenbart auch das koloniale Vorgehen, das Handelskompanien wie die VOC praktiziert haben, um das europäische Interesse an den Waren vom anderen Ende der Welt um jeden Preis zu stillen.

Literatur

Baer, Winfried: Zur Chinamode im Kunstgewerbe. In: Sperlich, Martin und Helmut Börsch-Supan (Hrsg.): China und Europa. Chinaverständnis und Chinamode im 17. und 18. Jahrhundert. Berlin 1973. S. 48-60.

Little, Stephen: Economic Change in Seventeenth-Century China and Innovations at the Jingdezhen Kilns. In: Ars Orientalis. Vol 26. URL: www.jstor.org/stable/4629498. 1996. S. 47-54.

Simonis, Ruth Sonja: Microstructures of global trade: Porcelain acquisitions through private trade networks for Augustus the Strong. Heidelberg 2020. doi.org/10.11588/arthistoricum.499.

Suebsman, Daniel: Chinesisches Porzellan in Deutschland. Seine Rezeptionsgeschichte vom 15. bis ins 18. Jahrhundert. Dissertation, Bonn 2019.

Windt, Franziska: „Es zerstreut, die schönen Porzellane anzuordnen“. In: Bartoschek, Gerd, et al.: Sophie Charlotte und ihr Schloß: ein Musenhof des Barock in Brandenburg-Preußen. Ausst.-Katalog, Schloss Charlottenburg, Berlin, 06.11.1999 bis 30.01.2000, München 1999. S. 153-159.

Windt, Franziska: IV. Raum 95 – Porzellankabinett. In: Bartoschek, Gerd, et al.: Sophie Charlotte und ihr Schloß: ein Musenhof des Barock in Brandenburg-Preußen. Ausst.-Katalog, Schloss Charlottenburg, Berlin, 06.11.1999 bis 30.01.2000, München 1999. S. 327.

Wittwer, Samuel: Ein Spiel zwischen Schein und Sein – Die Porzellankammer von Schloss Charlottenburg im Wandel. In: Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Bd. 7, Berlin 2005, S. 83-93.

Bildquellen

1: Weltkarte: US Government, Central Intelligence Agency., Public domain, via Wikimedia Commons.

2: Jingdezhen Imperial Kiln Museum: Zhu Pei, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

3: VOC-Hauptsitz Amsterdam: Job Adriaenszoon Berckheyde, Public domain, via Wikimedia Commons.

4: Kaiser Walli: unbekannte*r Autor*in, Public domain, via Wikimedia Commons.

5: Kaiser Shunzhi: The Palace Museum, Public domain, via Wikimedia Commons.

6: Inventarbuch aus dem Jahr 1705: Kühn, Margarete, et al. Die Bauwerke Und Kunstdenkmäler von Berlin. 1. Teil, Schloss Charlottenburg, Textband. Berlin 1970. Abb. 26, S.32.

7: Schloss Lietzenburg: Bartoschek, Gerd, et al.: Sophie Charlotte und ihr Schloß: ein Musenhof des Barock in Brandenburg-Preußen. Ausst.-Katalog, Schloss Charlottenburg, Berlin, 06.11.1999 bis 30.01.2000, München 1999. Abb. IV. 11, S. 283.

8: Entwurf nach Eosander: Bartoschek, Gerd, et al.: Sophie Charlotte und ihr Schloß: ein Musenhof des Barock in Brandenburg-Preußen. Ausst.-Katalog, Schloss Charlottenburg, Berlin, 06.11.1999 bis 30.01.2000, München 1999. Abb. IV. 27, S. 290.

9: Großes Porzellankabinett heute: © SPSG / Leo Seidel www.spsg.de/fileadmin/user_upload/SPSG_Charlottenburg_Porzellankabinet_LeoSeidel_F0020285.jpg.

10: Porzellankabinett Zustand vor 1945: Berlin, Charlottenburg Palace, Porcelain Cabinet, R. 95., Prussian Palaces and Gardens Foundation Berlin-Brandenburg, creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de, www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/A6LOQLFUOUT5SGNGLVTS7TWLBCUGWRVS.

11: Porzellankabinett Zustand nach 1945: Berlin, Schloss Charlottenburg, Parade- und Wohnräume König Friedrich I., Porzellankabinett, R.: 95, Einblick nach der Zerstörung 1945., Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de, www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/RVUSHNH2ADIRJ2Y56E5KEZGNSFT4FUZ6.